彩礼

2023-06-09 21:58:07

律师解答共有3条

-

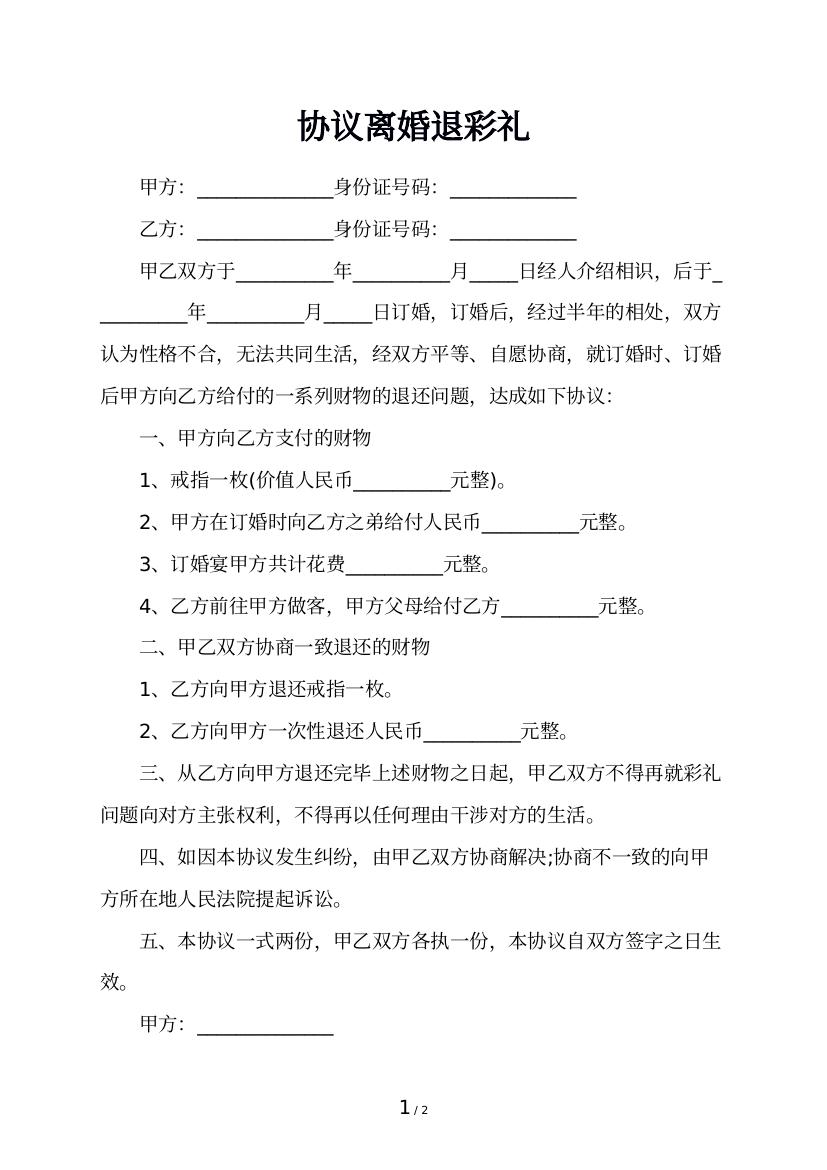

彩礼返还的法定条件为以下三种:

1、双方未领取结婚证

2、双方虽领取结婚证,但未共同居住

3、 一方因给付彩礼,导致生活困难的。

只有符合以上三种情形之一的,在离婚时主张返还彩礼的,才有可能会得到法院的支持。

若是不符合上述情形,结婚一个月后离婚的,原则上不需要返还彩礼。

以上就是法律规定的三种情况,你可以根据自己的实际情况考虑,望采纳谢谢 -

一般情况下,双方未办理结婚登记手续的,一方可以要求另一方返还彩礼。但是,也需要具体情况具体分析,你不必过于担心!

在实际生活中,已给付的彩礼可能已用于购置男女双方共同生活的物品,事实上已经转换为男女双方的共同财产,或者已在男女双方的共同生活中消耗。

因此,就应当返还的范围而言,要根据已给付的彩礼的使用情况,是否在男女双方共同生活中发生了必要的消耗,婚姻关系或同居关系存续期间的长短等具体事实,综合把握。

双方虽未办理结婚登记手续但确已共同生活,当事人请求返还彩礼的,法院可以根据共同生活时间、生育情况、未登记原因、彩礼数额、彩礼使用、回礼情况以及当地风俗习惯等因素,确定是否返还。

需要返还的,可以根据前述因素酌情确定返还数额。

望采纳! -

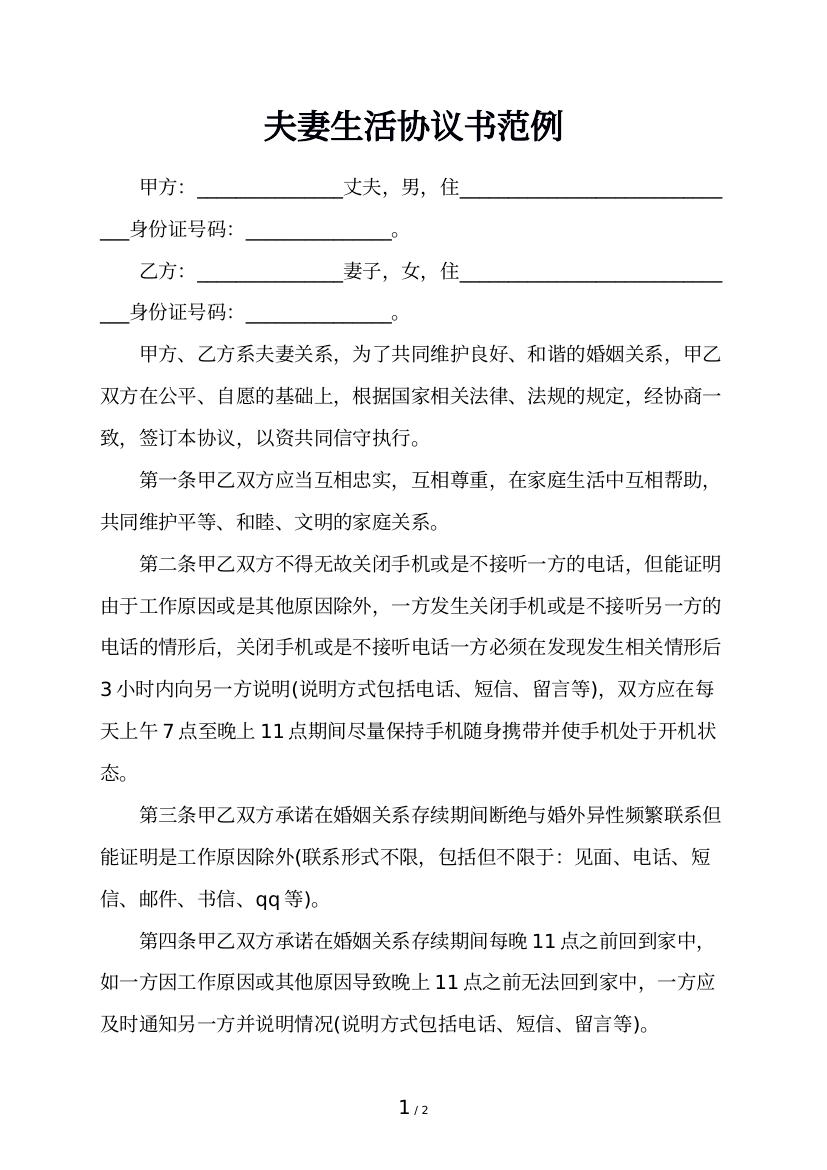

一、男方起诉离婚能拿回多少彩礼

看具体情况定。一般情况下彩礼是不退的,但符合以下情形的,应该退还:

(一)双方未办理结婚登记手续的;

(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;

(三)婚前给付并导致给付人生活困难的。

其他情况不需要返还彩礼。法律依据:《民法典》第一千零七十六条:夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。

二、彩礼不能退回的情形有哪些?

1、已经登记结婚并同居生活的。

这种情形下一般不予返还,无论是理论上、司法解释的规定上、司法实践上还是风俗习惯上,认识是一致的,本文不再赘述。

2、男女双方未办理结婚登记手续而同居生活时间较长的,一般应当以两年以上。

男女双方未办理结婚登记手续而同居生活两年以上。对该种情况确定不予返还,主要理由:首先,在当地广大农村地区,一贯将举行结婚仪式并共同生活视为男女结婚的标志。双方一旦结婚,就成为了一家人,婚约就自然的过渡到婚姻阶段,订立婚约的目的包括给付彩礼的目的都已经实现。接受彩礼的女方在人们的心目中,就由一个大姑娘变为了媳妇,其道德评价就会降低。根据习俗,在这种情况下,彩礼一般就不再返还;其次,两年的限制主要是基于诉权的时限原则。男女双方缔结婚姻,都是希望长期共同生活,如果双方不办结婚登记同居生活时间较短,双方订立婚约的目的没有实现,那么彩礼还是需要返还的。同居生活的时间限制,主要还是参照诉讼时效的规定来确定。

3、男女双方未办理结婚登记手续而同居生活期间生育子女的。

男女双方同居生活虽然没有办理结婚登记手续,但是双方的“婚姻”生活因生育子女,而更加牢固,因生育子女而更能成为一个名符其实的家庭。如果双方解除这种所谓的“婚姻”关系,将会给女方造成更大的伤害。因此,确定这种情况下彩礼不再返还。

4、男女双方未办理结婚登记手续而同居生活,所接受的彩礼确已用于共同生活的。

一方面接受的彩礼已经在共同生活中花费掉,其权利的客体已经不存在,属于返还不能;另一方面彩礼用于共同生活,事实上已经与“夫妻”共同财产相混同,也不应当返还。这种情况在司法实践中应从以下几个方面掌握:首先要求“确已”用于共同生活。这就要求接受彩礼的一方,要提供确实充分的证据加以证实,避免依此为借口拒绝返还彩礼;其次女方在“结婚”前购买的嫁妆,双方共同使用,不能视为用于共同生活。因为女方的嫁妆是其“婚前”财产,在双方共同生活期间,男方也有其婚前财产用于共同生活,都不能使用该项规定;另外,共同生活的界定,主要限制在家庭成员因生活、生产需要并实际支出,比如男女一方或双方患病花费、共同经营投资等。

5、在婚约存续期间,婚约当事人死亡的。

因为男女双方订立婚约后,就以未婚夫妻的名义交往,在交往过程中,双方都在为将来缔结婚姻做着准备,其中一方因病或其他意外事故死亡,也会给对方带来很大的痛苦。这种情况下婚约的解除并不是当事人的意愿,如果在将彩礼予以返还,就有点不近人情,与风俗习惯相违背。这里需要注明的是,在死亡前已经起诉的应予除外。

综合上面所说的,男方起诉离婚是可以实施的行为,但对于请求要回彩礼这个法院是不会支持的,除非是符合法定的条件这样才能保障到自己的权益,所以,在处理的时候就需要结合实施情况来,多收集相关的证据,这样才能保障到自己的合法权益。

未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。