劳动纠纷时效是多少年

一、劳动纠纷的时效是多长时间

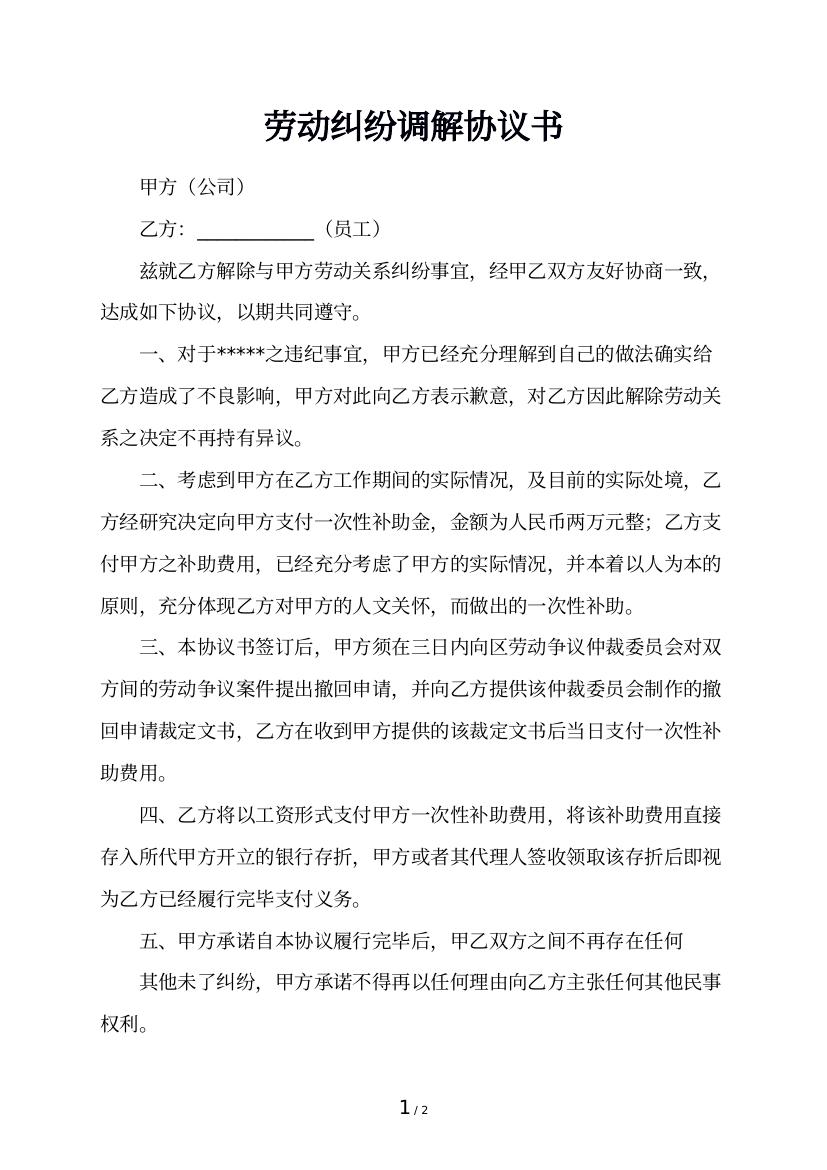

劳动纠纷的仲裁时效是一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效,因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济,或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起,仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由,当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的,仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起,仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是,劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。

二、劳动争议涉及的时效规定

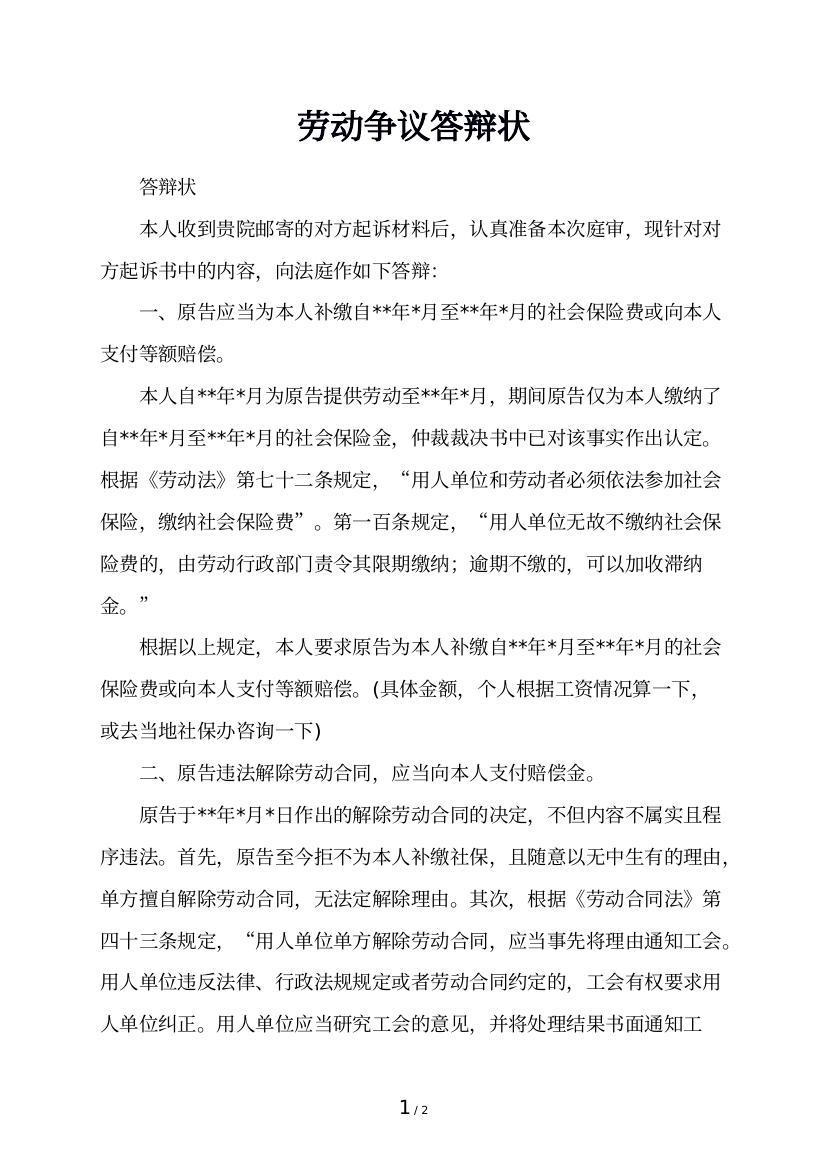

1、申请行政复议的期限。应当自知道或应当知道具体行政行为之日起60日内提出复议申请。

2、不服行政复议决定,提起行政诉讼的期限。应当自收到行政复议决定书之日起15日内向人民法院提起行政诉讼。

3、申请劳动争议仲裁的期限。应当在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。前法《劳动法》规定申请仲裁的期限为60日,后法《劳动争议调解仲裁法》规定为一年,加强了对劳动者的保护。

4、不服劳动争议仲裁裁决,提起诉讼的期限。应当自收到仲裁裁决书之日起15日内,向人民法院提起诉讼。

5、直接向人民法院提起行政诉讼的期限。在知道或应当知道作出具体行政行为之日起3个月内提出,法律另有规定的除外。因不可抗力或者其他特殊情况耽误法定期限的,在障碍消除后的10日内,可以向法院申请延长期限,是否允许由法院决定。

6、申请工伤认定的期限。单位应当自伤害事故发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报劳动保障行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织可以在伤害事故发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,直接向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

在法律规定时效内行使权利是保护自己合法权益的基本程序前提,准确理解把握法律时效的起算时间同等重要。

以下介绍几类劳动争议发生之日的确定标准:

1、拖欠工资申请仲裁期限的起算时间。在劳动关系存续期间产生的支付工资争议,用人单位能够证明已经书面通知劳动者拒付工资的,书面通知送达之日为劳动争议发生之日。用人单位不能证明的,劳动者主张权利之日为劳动争议发生之日。

2、因解除或终止劳动关系产生的争议申请仲裁的起算时间。用人单位解除劳动合同发生争议,劳动者申请仲裁的期限应当自收到解除劳动合同书面通知之日起计算。用人单位不能证明劳动者收到解除或终止劳动关系书面通知时间的,劳动者主张权利之日为劳动争议发生之日。

3、劳动关系解除或终止后产生的支付工资、经济补偿金、福利待遇等争议,劳动者能证明用人单位承诺支付的时间为解除或终止劳动关系后的具体日期的,用人单位承诺支付之日为劳动争议发生之日;劳动者不能证明的,解除或终止劳动关系之日为劳动争议发生之日。

4、在劳动关系存续期间,用人单位连续拖欠工资但以申请仲裁时效进行抗辩拒付的,法院不予支持。

三、劳动纠纷时效已过怎样处理

诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利,就丧失了请求法院保护民事权益的权利的法律制度。仲裁时效是指具有诉讼权利能力的当事人,必须在法定的期限内行使自己的权利,否则,法律规定消灭其申请仲裁权利的一种时效制度。而在劳动争议案件中,仲裁是诉讼的必经程序。

《劳动法》第八十三条规定:劳动争议当事人对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以申请人民法院强制执行。

《企业劳动争议处理条例》第三十条规定:当事人对仲裁裁决不服的,自收到裁决书之日起15日内,可以向人民法院起诉;期满不起诉的,裁决书即发生法律效力。

以上就是找法网小编为您详细介绍关于劳动纠纷时效是多少年的相关知识,综上所述,随着社会的发展,劳动者维权意识逐渐增强,劳动者一定要避免诉讼时效届满。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询找法网,我们会有专业的律师为您解答疑惑。